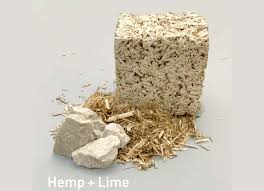

ヘンプクリートは、麻の茎の芯(ハード/シブ)と石灰を水で練り合わせて成形・充填する“バイオマス由来の壁体材”です。

コンクリートのように強度で構造を担うのではなく、断熱・調湿・耐火といった環境制御を得意とする、いわば“呼吸する壁”をつくる材料として発展してきました。この素材の歴史は、近代の発明というより、失われた技術の再発見と、その後の研究・規格化・市場化の積み重ねと言えます。

古い起源“らしさ”と近代以前の足跡

麻と石灰を組み合わせる発想自体は、近代に突如現れたものではありません。建築研究の概要においても、「古代に試みがあったかもしれないものの、長い間忘れ去られていた」とされています。

また、石灰系モルタルに植物性繊維を加える伝統は世界各地に点在します。“植物繊維×石灰”という系譜は古くから存在し、近代に入って麻ハードを主材に据えた工法として再編・体系化されました。

1980年代フランス――再発明の舞台

近代ヘンプクリートの明確な“起点”として、業界・研究双方が合意するのが1980年代のフランスです。16世紀の建築物の修復で、地場の職人 が麻ハードと石灰の混合材を壁充填に本格採用しました。中世木造の熱的性能を損なわずに復元するために、現代ヘンプクリートは生まれました。この現場が“最初のヘンプクリート建物”と位置づけられているのです。

この成功体験が、フランス国内での歴史的建造物の修復→新築住宅の外皮充填へと用途の裾野を押し広げ、のちのヨーロッパ各地、オーストラリア、北米へと波及していきます。

1990〜2010年代――知見の体系化と“ヘンプクリート”という言葉

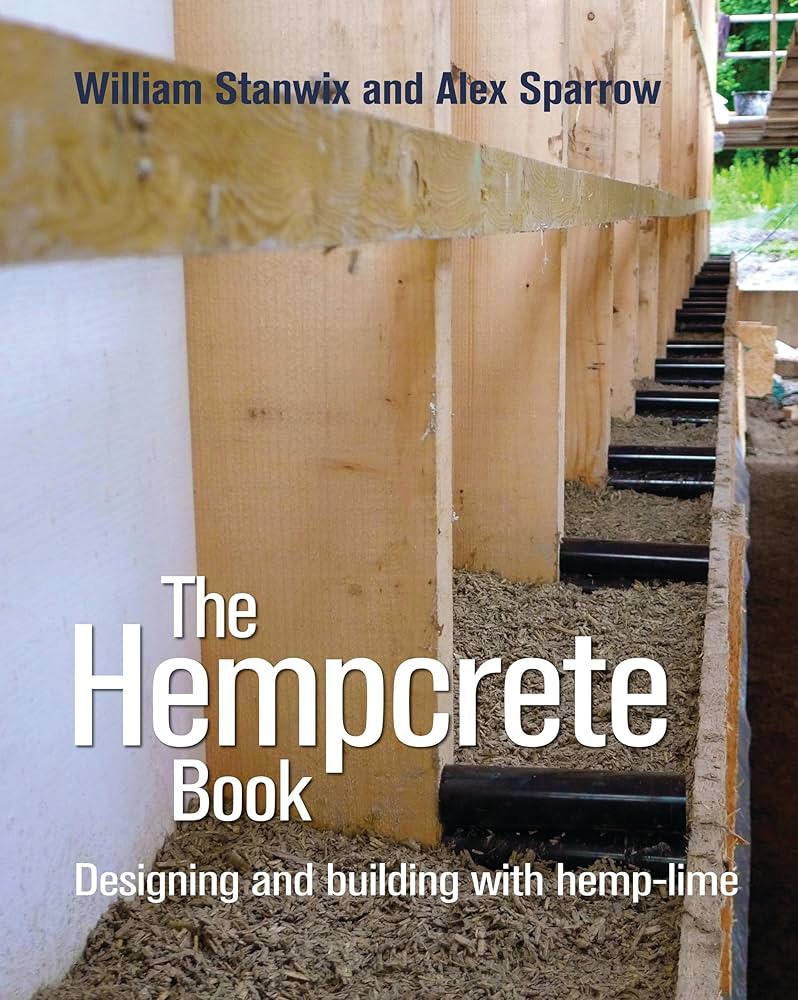

1990年代から2000年代にかけて、フランス・英国を中心に物性評価が進み、実務者向けの手引きや標準的ディテールが整っていきます。2014年には実務家・設計者が参照する決定版の一つ『The Hempcrete Book』が刊行され、配合・施工・設計ディテールまでを一冊でカバーしました。これにより“特殊工法”から“選択可能な工法”へと一歩進む基盤が整いました。

並行して、学術論文の数も右肩上がりに増加しました。研究領域が広範化し、ヘンプクリートは「研究領域として十分な厚みを持った」段階に到達したのです。

2010年代後半〜今――カーボン時代の主役感

CO₂を吸収する“カーボンネガティブ素材”として注目され、断熱材やブロックなどへの実用化が進んでいます。規格整備も進み、建築業界で安心して採用できる体制が整いつつあります。

コメント