左官の歴史

左官という言葉を初めて聞いたので左官という職業について歴史を踏まえて調べてみました!

土と石灰が築いた日本の壁文化 日本の建築文化において「左官(さかん)」は、単なる仕事ではなく、自然素材と人の技が融合した総合芸術でした。

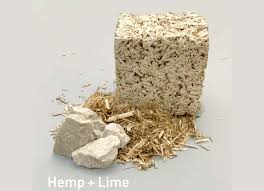

鏝(こて)を使い、土や石灰、藁、麻などを練り合わせ、壁や床をつくり上げる左官の技は、気候風土と共に発展し、今も受け継がれています。

古代から中世へ

日本は湿度が高く雨の多い気候のため、通気性や調湿性を備えた土壁が早くから発展しました。

縄文時代には竪穴住居の壁に粘土を塗り、弥生時代には稲作文化とともに藁や草を混ぜた土が使われるようになりました。

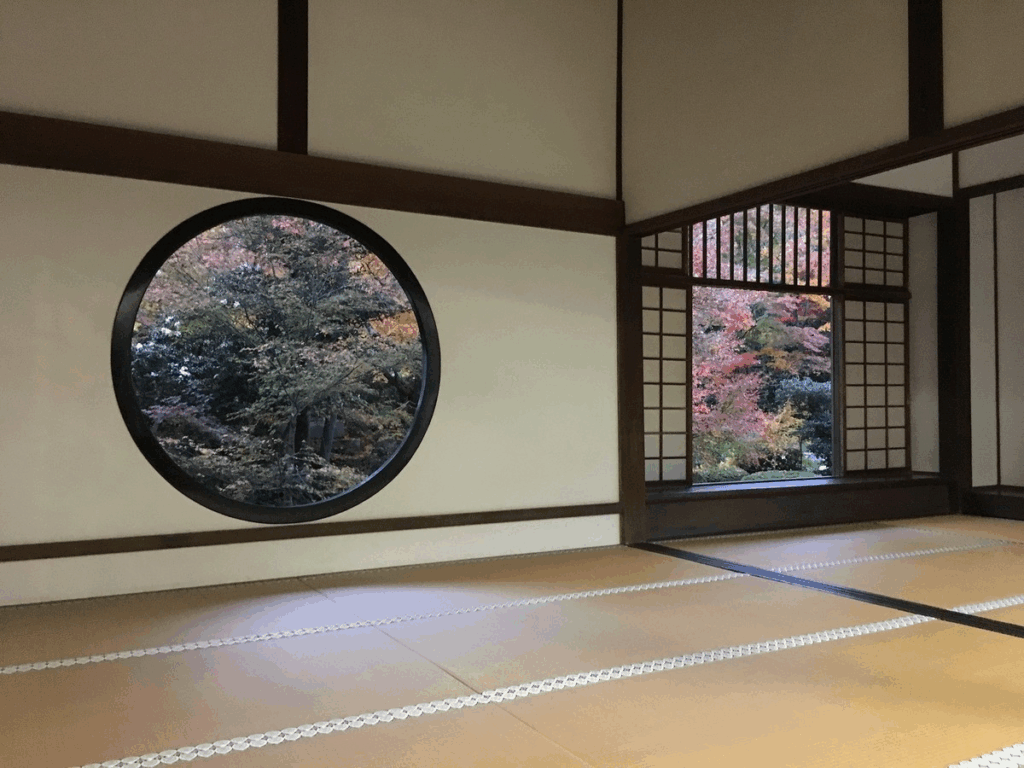

奈良・平安時代には、貴族の邸宅や寺院建築で漆喰が導入され、白い壁が清浄さと権威の象徴となりました。

桃山から江戸時代

茶の湯と防火が磨いた左官文化 安土桃山時代、茶の湯文化の発展とともに数寄屋建築が生まれました。

茶室では、素材の質感や微妙な色合いを活かした「聚楽壁」や「錆壁」などの仕上げが好まれました。左官の技術は、単に塗るだけでなく「侘び・寂び」の美を表現する手段となったのです。

「侘び・寂び(わび・さび)」とは、日本の美意識を表す言葉で、派手さよりも静けさや不完全さの中に美を見出す考え方です。

侘びは、質素さや慎ましさの中にある豊かさ、寂びは、時の流れや古びたものに宿る味わいを指します。

茶の湯や左官の壁づくりにも通じるこの感性が、自然素材の持つ深い美しさを引き立てているのです。

一方で、江戸時代には度重なる火災から、土蔵造や漆喰塗りの防火壁が普及しました。厚く塗られた漆喰壁は延焼を防ぐ役割を果たし、町並みの景観の一部となりました。左官職人たちは高度な技術を競い合い、入江長八のように漆喰で彫刻的装飾を施す「鏝絵」の名人も現れました。

近代

西洋化と新素材の登場 明治時代に入ると、西洋建築の普及に伴い、セメントやモルタルといった新しい材料が導入されました。

その影響から左官は、レンガ造やコンクリート造の外壁仕上げなどへと活躍の場を広げます。大正時代には関東大震災をきっかけに耐火・耐震性の高い「ラスモルタル工法」が普及しました。昭和期になると、石膏ボードの登場により乾式工法が主流となり、左官の仕事は内装仕上げや意匠的施工に特化していきました。

現代

急速な産業化のなかで左官の需要は一時減少しましたが、21世紀に入り再び注目が集まっています。自然素材による「呼吸する壁」が、健康や環境の観点から再評価されているのです。漆喰や土壁は調湿・防火・防カビ性に優れ、現代建築でもサステナブルな選択肢として見直されています。 2020年には、ユネスコ無形文化遺産に「伝統建築工匠の技」が登録され、その構成要素の一つとして「左官(日本壁)」が正式に認定されました。これは千年以上にわたり培われた日本独自の技術体系が世界に認められたことを意味します。

左官のことを知ると時代ごとに壁の特徴があって興味深かったです。近い将来自分で壁を塗ってみたいです!

コメント