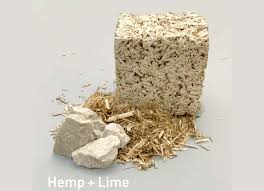

人類が建築を始めた最初期の材料は「土」であった。約1万年前の新石器時代、農耕の定着とともに、日干し煉瓦(アドベ煉瓦)や版築(はんちく)などの土を用いた構法が誕生した。

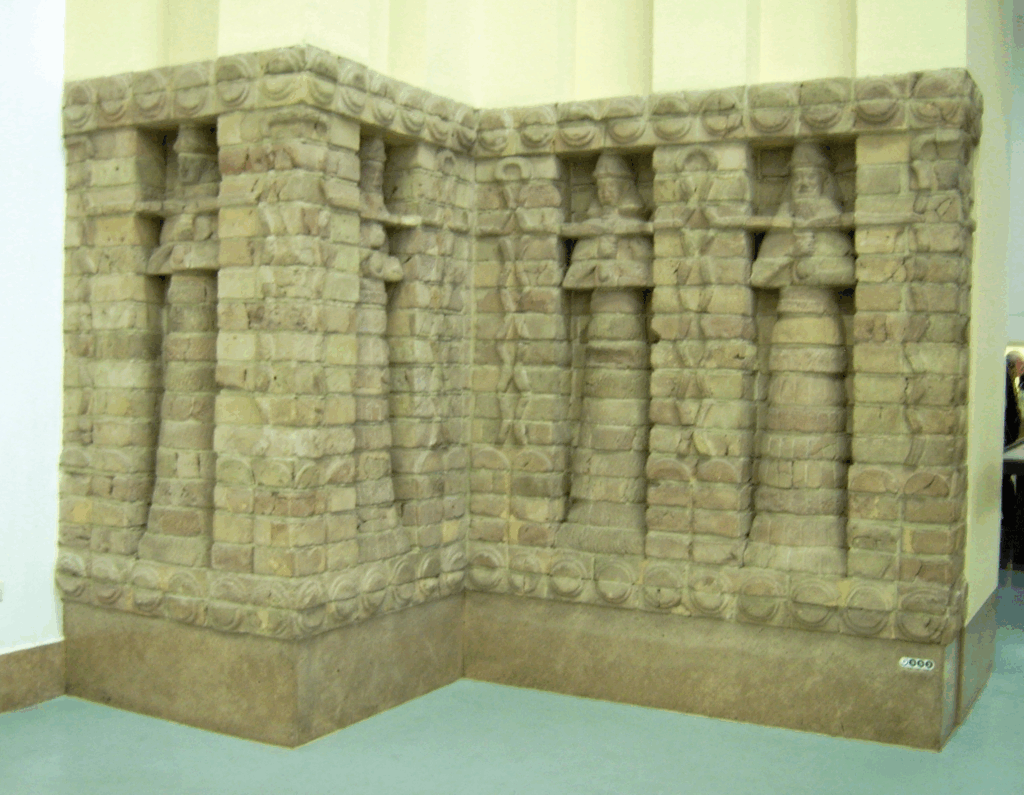

メソポタミア文明(紀元前4000年頃)では、粘土を型に入れて乾燥させた煉瓦を積み上げた都市建築が発達し、代表例としてウルやウルクの神殿遺跡が知られる。

エジプトでもナイル川流域の粘土を利用した日干し煉瓦建築が行われ、王墓や住宅の基礎を形成した。乾燥地帯における土建築は、気温変化に強く、断熱性に優れるという利点を持っていた。

中国では紀元前2000年頃の殷・周時代にかけて版築技術が発達し、都市城壁や宮殿の基礎に利用された。これは湿らせた土を層状に突き固める工法であり、のちに万里の長城や伝統的な民家建築にも継承されている。

日本列島においては、縄文時代後期(約4000年前)に竪穴住居が一般化し、壁や炉の周囲に粘土が用いられた。弥生時代から古墳時代にかけては、版築による墳丘や建物基礎の構築が行われ、飛鳥・奈良時代には土壁と木組みを併用する建築様式が成立した。

寺院建築では漆喰による仕上げも見られ、白鳳文化以降の装飾的要素として発展した。

イスラム圏やアフリカ諸国では、サヘル地域の都市(例:マリ共和国ジェンネの大モスク(下記写真)、13世紀)が示すように、土建築文化が独自の美学と技術を形成した。

これらは乾燥環境に最適化された構造であり、現代に至るまで修復と維持が続けられている。

産業革命以降、焼成煉瓦やポルトランドセメントが普及し、土を主素材とする伝統建築は衰退し、20世紀前半のモダニズム建築は工業素材を重視し、自然素材は周縁化されました。

しかし1970年代以降、環境建築や地域主義の台頭により、土建築が再評価されるようになりました。

欧州・豪州・米国では現代版版築などの研究が進み、持続可能な建築手法として注目を集め、ユネスコは土建築を文化遺産として保護し、伝統技術の価値を国際的に認知しました。

21世紀にはヨーロッパや日本でも、現代的な土建築の再生と技術革新が進展しています。

コメント

コメント一覧 (1件)

https://shorturl.fm/IVB9B