学生たちとの「いえづくり」体験

先日、Tazawako Living Labに早稲田大学の1〜2年生有志団体の学生8名が泊まり込みで訪れ、私たちと共に作業を行いました。

暮らしと共に新しい建材を開発、施工をおこなっている私たちにとっても初めての経験。

始まる前は段取りに緊張もありましたが、約1週間を無事故でやり切り、仕上げまでたどり着くことができました。

今回のメイン作業は、廊下のリノベーション。

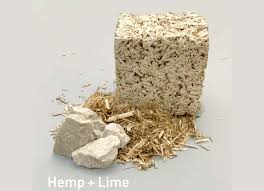

ビニールクロスを剥がすところから、弊社の建材(消石灰とバイオマスの混合した左官材)を用いて仕上げを行いました。

完成した廊下は一人ひとりの心が宿り、温かみを感じる空間に生まれ変わりました。

学生たちと過ごした時間は、とても有意義で、心に残る日々でした。

初めて「作業」をする若い人の新鮮な視点や意見は、これまでの活動を総括しこれからの方向性を考え直す良い機会になりました。

そこでわたしの考える「いえづくり」のことについて、二、三、書いてみたい。

建築から「いえづくり」へ

私は「建築」の教育を受けたわけではなく、現場経験もこの活動を始めてからわずか2年ほどしかありません。

図面も書けなければ、釘もまともに打てないいわゆる「素人」なのだが、自然に循環する建築材を市場に流通させる、というビジョンを掲げて会社を立てました。

わたしの根底にある想いはひとつ──「より自然に沿った暮らしを社会全体でどう実現できるか?」という問いです。

気候変動や異常気象が現実味を帯びる中で、世界人口の多くは都市集中し、日本ではコンビニ食、安価なアパレルなどが大衆文化となりました。

便利さと安さが優先される一方で、自然と調和する生活が置き去りにされてきたことは、今更言及する必要もありません。

「暮らし」や「生活」の根底となる家を考えてみましょう。

現代の家の多くは、ビニールクロスや石膏ボード、グラスウールといった工業的な素材で構成されています。

その背景にあるのは、戦後の住宅不足、早く、簡単に、沢山、建設するための工法と材料が必要でした。

時は流れ「もはや戦後ではない」と言われ半世紀が経つ2025年、現在、建築部材の高品質化、道具の自動化電動化が進み、建築業界は技術革新を手を広げて迎え入れているようにも見ます。

けれど、部材の多くを石油に依存し、現代の家は工業製品の集合体である事実は変わりません。

近年「衣」や「食」の分野では、オーガニックや自然農法、家庭菜園といった自然に寄り添う選択肢が広がり始めました。

ならば「住」にも同じ変革を起こせるはずです。

家庭菜園は「自分たちが食べるものを自分たちでつくる営み」です。

それは商業的な「農業」とは異なるもの。

そこには生産性や、作業効率といった概念はなく、手間暇をかけ、少ないけれど安心して口に運べる作物を生産する。

「建築」は時間も手間もコストもかかる、だから他の業者に外注する。

小さいけれど、安心して快適に過ごせる空間を創出する。

家庭菜園と同様に「自分たちが住む環境を自分たちでつくる営み」を「いえづくり」と呼ぶなら、

それは従来の産業的な「建築」とは異なる、「暮らしの営み」と捉え直せるのでは無いでしょうか。

営利と非営利のはざまで

今回、学生たちは「ワークキャンプ」という形でボランティアに来てくれました。

Tazawako Living Labは実証実験の拠点であり、私たち自身が暮らしている「いえ」でもあります。

実は受け入れ時に一つの課題に直面しました。

仲介団体からは「営利活動のサポートはできない」とのことで、受け入れは任意団体として行うことになったのです。

私はなぜ、あえて「株式会社」という営利の器を選んでいるのか。

それは「リジェネラティブな企業」を実践するためです。

文化・経済・環境、この三つの再生を同時に実現するモデルを模索しています。

今回の受け入れを三つの視点で整理すると──

- 文化

次世代への文化継承(左官など伝統、地方での暮らし方)

「いえづくり」の実践 - 経済

地方への将来的な移住や関係人口の促進

職人の新たな仕事創出 - 環境

建築廃材の教育的視点

身近な素材を活かした建築の実践

この実証実験を通じて、弊社としては、経済的な利潤はありませんでしたが、ワークショップ開催時の段取りや新しい組成材料のテストなど多くの学びと、現場活動の結果として複数の仕上げ方法のサンプルが残りました。

弊社の「三方よし」の活動を理解してもらうためには、社会的な建前づくりも欠かせないと実感しました。

二元論を超える「いえづくり」

暮らしか仕事か。営利か非営利か。実務か表現か。

建築は相反する二つの軸の中で揺れ動いているものだと考えます。

私の活動も、ビジネスサイドから見れば素人っぽく、アーティストや社会活動団体からすれば商業的に映るかもしれません。

ですが、だからこそカテゴリーを超えた自由な「いえづくり」が可能になると思っています。

今回、学生たちには壁の一面を自由に仕上げてもらいました。

ボランティアで初めての作業にもかかわらず、彼らは親方でありデザイナー(笑)。

Living Labだからこそできる小さな実験でした。

最初は戸惑っていた学生たちも、実際に材料をこね、コテを握ると、隣で作業するサポーターの真似をしながら少しずつ形にしていきました。

最後には石やヘンプのバイオマスを埋め込み、ロゴや鏝絵まで表現してしまったのです。

今回の時間から「いえづくり」は人間の創造力を引き出す大きな力を持っていることに気がつきました。

誰も塗り作業をしたことがなくても、材料と道具があれば空間をつくれてしまう。

その力は、原始時代から私たちのDNAに刻まれた本能のようにも感じました。

終わりに

今回の「いえづくり」の時間は、未来の暮らしづくりに向けた小さな一歩でした。

彼らの手で仕上げられた廊下を歩くたびに、「いえづくり」がもつ本来の力を改めて実感しています。

自然素材を活用した建築材は、コストが高い、手間が掛かる。

しかし、一歩「建築」の外を出て「いえづくり」となると、コストも手間も関係無い。

自分達で暮らす環境を自分達で作り出す。

暮らしと仕事の境界を曖昧にし、文化・経済・環境を同時に再生する営みとしての「いえづくり」。

わたしはそんな営みの一助を担っていきたいです。

長い道のりですが、これからも多様な人たちと共に歩んでいきたいと思います。

Peace,

Toshi

コメント